Certes, chaque pays, chaque époque s'est offert un Shakespeare bien à soi. Le xviiie siècle commence l'établissement du texte, l'amende et l'édulcore par endroits, l'adapte parfois à son goût, récrit ses pièces en les dépouillant de ses rugosités. En France, Voltaire le jalouse, l'insulte, mais l'imite, du moins le croit-il. Le Tourneur l'enrobe dans la phraséologie de l'époque avec des précautions infinies. Nos romantiques l'adoptent et proclament la révolution en son nom. C'est à la suite des représentations d'Othello par une troupe anglaise à Paris que Stendhal écrit son Racine et Shakespeare et s'écrie : « Il nous faut désormais un théâtre à nous. » Victor Hugo l'idolâtre et le mythifie. Il force son fils François à entreprendre la traduction de ses œuvres complètes pour laquelle il écrira son essai tonitruant. Depuis, Shakespeare fait partie de la conscience française au même titre que nos propres dramaturges. Il est le classique avec lequel on peut prendre toutes les libertés. On le traduit, on l'adapte, on le joue de toutes les façons. Il s'est emparé de nos scènes, il hante nos festivals, il est quasi devenu un des nôtres. Qui n'a pas son Shakespeare passe pour un illettré.

Et pourtant, c'est à peine si après les efforts démesurés des critiques anglo-saxons, auxquels nous commençons à prêter l'oreille, Shakespeare se met à émerger du brouillard des passions contemporaines sous des traits qu'on voudrait être les siens. Il ne suffit pas de faire de Shakespeare un précurseur de Kafka, un zélateur du gauchisme avant la lettre, ni un sociologue structuraliste. Gesticulation et vocifération ne suffisent pas non plus à lui donner sa vraie figure. Entre Brecht et la Comédie-Française, même sous la direction d'un metteur en scène anglais, il y a la place pour une relecture attentive et des réflexions avisées.

Une vie exemplaire

On en sait autant, et même plus, sur la vie de William Shakespeare que sur celle de la plupart de ses contemporains. Mais sa réputation a nourri encore plus de légendes et de mythes que l'historien n'a de faits authentiques sur lesquels se fonder.

Il naquit à Stratford-sur-Avon, aimable bourg du comté de Warwick, en 1564, et si l'on en croit la tradition, un 23 avril. C'est aussi un 23 avril qu'il mourut à Stratford même, où il s'était retiré quatre ans plus tôt. Ainsi fut bouclée la vie exemplaire d'un homme dont le génie réserva ses éclats au monde imaginaire qu'il peupla de ses créatures.

Son père, John Shakespeare, de paysan se fit gantier. Il épousa Mary Arden, de vieille souche bourgeoise, qui lui apporta du bien. Le voici citoyen respectable et respecté, propriétaire de la célèbre maison, dénommée the Birthplace, où William vit le jour. Il devint membre de la corporation municipale, alderman (échevin), et même juge de paix. Il alla jusqu'à solliciter des armoiries, que William lui fit obtenir en 1596, avec la devise Non sanz droict. Bref, ce fut un gentleman, qu'on suppose être resté dans la foi catholique.

William fut mis à la grammar-school de Stratford, où l'on enseignait le latin. On ne sait le temps qu'il y passa. Amoureux précoce, il épousa à dix-huit ans, en novembre 1582, Anne Hathaway, de huit ans plus âgée que lui, qui lui donna une fille, Suzanne, le 26 mai de l'année suivante. Puis vinrent deux jumeaux, le 2 février 1585, Judith et Hamnet. Ce fils unique mourut à l'âge de onze ans. Suzanne épousa le docteur John Hall en 1607 et mourut en 1649. Judith épousa Thomas Quiney, et disparut en 1662. Shakespeare aimait bien ses filles. Il leur donna la place d'honneur dans son testament, au détriment, dit-on volontiers, de sa femme, qui ne reçut que son « deuxième meilleur lit » – mais on oublie que le droit coutumier de l'époque attribuait à la veuve un tiers du revenu de la succession. Ligne directe ou collatérale, la famille Shakespeare s'éteignit avec Judith Quiney. Reste l'œuvre.

En 1592, le dramaturge Robert Greene se mit en fureur contre celui qu'il traita de « Shake-scene », de « Johannes fac totum », de corbeau parvenu, paré de plumes empruntées, dans son furieux pamphlet Un liard de malice (Groats of Wit). On avait perdu la trace de Shakespeare depuis 1585, où il avait quitté Stratford et femme pour sa traversée du désert. S'évada-t-il avec une troupe d'acteurs itinérants ? Fut-il instituteur dans quelque village ? Dut-il fuir la colère de sir Thomas Lucy dont il aurait braconné les daims ? On ne sait. Mais lorsque Greene l'invective, il est à Londres, et déjà connu.

Acteur, ravaudeur de pièces, auteur lui-même, s'il a d'abord tenu les chevaux par la bride à la porte du théâtre, il règne au Globe, dont il est, avec les Burbage et d'autres comédiens, fondateur, sociétaire et fournisseur, membre de la troupe de lord Strange (Henry Stanley, quatrième comte de Derby), puis de celle de lord Hunsdon, le lord chambellan ; enfin, après la mort d'Élisabeth (1603), de la troupe du roi (King's Men). Ils sont à la fois le plus beau théâtre et la meilleure compagnie de Londres, qui fourmille d'entreprises de théâtre à cette époque. Ils rivalisent avec éclat avec la troupe de l'Amiral, dont Edward Alleyn fut la grande vedette, et ouvrent un second théâtre (privé celui-là), le Blackfriars (1608), où furent jouées les dernières pièces. La vie de Shakespeare épouse alors étroitement la courbe de ses activités dramatiques, que biographes et critiques sollicitent de mille et cent façons.

Sagement, Shakespeare n'avait jamais, malgré ses incartades obscures, perdu le contact avec Stratford. En 1597, déjà nanti, il y avait acheté une belle maison, New Place. Il y installe sa famille, et des réserves de grain. Il achète d'autres biens, prend des intérêts dans la perception des dîmes (tithes) de la paroisse, s'intéresse aux fonds routiers : il veut être un stratfordien à part entière.

Et puis, après vingt ans de carrière théâtrale, il fait sa sortie, comme Prospero. Il jette sa plume magique, reprend le chemin de Stratford en 1612, réintègre son petit « duché », fait son testament, et y rend l'âme quatre ans plus tard. On l'enterre avec les honneurs dans l'église de la Sainte Trinité. Quelques années plus tard, on lui élève un monument, avec effigie et inscription. Le dernier vers du quatrain de la pierre tombale maudit l'imprudent qui dérangerait ses os – Curst be he yt moves my bones. Les bonnes âmes disent qu'il n'est pas l'auteur de cette malédiction. Pourtant, Hamlet comme Macbeth n'ont-ils pas la nostalgie d'un sommeil que rien ne troublerait ?

Les hérésies

Hérésies : tel est le nom des élucubrations des savants et chercheurs qui professent des théories contraires à la foi stratfordienne sur l'authenticité de l'œuvre. Car il y a une foi stratfordienne, un droit canon, un canon tout court, qui établit les rapports de l'homme à l'œuvre. L'orthodoxie veut que le comédien Shakespeare, tel que les documents connus nous le présentent, soit l'auteur des pièces assemblées sous son nom dans le Folio de 1623. Les hérétiques prétendent que ce médiocre acteur (il n'a pas tenu de grand rôle au Globe), homme de petite culture (il savait peu de latin et encore moins de grec), préoccupé de problèmes sordides (il thésaurisait jusqu'à pratiquer l'usure), et sans élévation d'esprit, était incapable d'écrire des pièces où s'étale un prodigieux savoir, fruit de lectures immenses et de méditations passionnées, manipulé avec une incomparable acuité intellectuelle, un goût exquis de la poésie sous toutes ses formes, une connaissance profonde du « cœur humain » venant couronner le tout. Ajoutez une maîtrise prodigieuse des ressources de la langue anglaise.

C'est avec de tels arguments que les antistratfordiens (ainsi appelle-t-on ces contestataires) établirent l'indignité du Shakespeare comédien, pour échafauder ensuite, à chacun son candidat, les hypothèses les plus absurdes. Y fallait-il un juriste et un philosophe ? On avait Francis Bacon sous la main – hypothèse déjà timidement émise par le révérend J. Wilmot à la fin du xviiie siècle, reprise par W. H. Smith en 1857 avec vigueur, et qui a nourri une guerre d'escarmouches pendant un siècle. Y fallait-il un homme de cour ? On avait l'embarras du choix : Abel Lefranc, seiziémiste distingué, dès 1919, pousse en avant le comte de Derby, tandis que J. T. Looney avance le comte d'Oxford. Pour d'autres, c'est le comte de Rutland, à moins que ce ne soit l'un ou l'autre des comtes d'Essex, ou la reine Élisabeth en personne. Mais pourquoi pas d'autres dramaturges ? ainsi Chettle, Dekker, Robert Greene lui-même, Middleton, Peele, Webster : tous ont des partisans plus ou moins convaincants. Parmi les challengers de Shakespeare, mentionnons l'Américain Calvin Hoffman, qui, en 1955, haussa Marlowe sur le pavois dans son livre The Man Who Was Shakespeare (L'Homme qui était Shakespeare). Or, Marlowe fut assassiné en 1593 – mais il n'en mourut point... ; réfugié en Italie, il continua de fournir à son prête-nom des chefs-d'œuvre immortels.

On en arrive en fin de compte à une liste de cinquante candidats, lesquels ont travaillé séparément, ou collaboré (théorie du groupe) pour fabriquer cette œuvre composite, l'anthologie du siècle en quelque sorte, qu'est le théâtre de Shakespeare. Jeu d'érudits, parfois divertissant, souvent gratuit, rarement à prendre au sérieux. Mais ils ne sèment plus guère le doute dans notre esprit. L'ingéniosité a ses limites, la crédulité aussi. La controverse a quasiment bouclé la boucle de l'absurde et de la futilité. Les stratfordiens occupent solidement leurs positions.

Le canon shakespearien

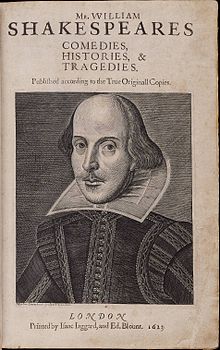

On nomme ainsi l'ensemble des œuvres dont l'authentification est indiscutable, même si en quelqu'une de ses parties, telle ou telle pièce (1 Henry VI, ou Pericles, par exemple) révèle la main d'un collaborateur. Ce sont les trente-six pièces incluses dans le premier Folio, publié en 1623 par les soins de ses compagnons Heminges et Condell, qui constituent le canon. On y ajoute Pericles (qui ne figure pas dans le Folio, mais fut publié en Quarto en 1608), Henry VIII (1613, peut-être en collaboration) écrit après la retraite de Shakespeare et Les Deux Nobles Cousins (The Two Noble Kinsmen), écrit en collaboration avec Fletcher. Ces attributions sont le fruit de patientes recherches de critique historique et textuelle, sur quoi se fonde toute critique sérieuse.

Par ailleurs, un certain nombre de pièces ont été attribuées à Shakespeare. Une cinquantaine environ ! Après avoir tenté de le dépouiller de son œuvre, voilà qu'on lui en donne à foison. Six de ces pièces (sans compter Pericles) furent incluses dans le troisième Folio de 1663. On les nomme les apocryphes. Elles ont fait l'objet d'éditions spéciales et de discussions interminables. Ce sont : Locrine (1594), Sir John Oldcastle (1600), Thomas Lord Cromwell (1602), The London Prodigal (1605), The Puritan (1607), A Yorkshire Tragedy (1608). Parfois aussi Arden of Faversham (1592), attribué à Kyd. Elles sont aujourd'hui rejetées hors du canon.

L'établissement du texte a nécessité d'immenses travaux. Le texte de base était celui du Folio de 1623, corrigé par celui des publications en Quarto qui l'avaient précédé. Depuis les travaux de John Dover Wilson et W. W. Greg, on ne privilégie a priori ni l'un ni l'autre. On se souviendra que l'auteur n'avait aucune part à la publication. La pièce appartenait à la compagnie qui l'avait achetée pour la jouer, et qui la revendait à son tour à un imprimeur. Aussi le texte publié, souvent pirate, était souvent très corrompu – manuscrit difficile à déchiffrer, qui pouvait être celui du souffleur, une copie des rôles d'acteurs, ou encore une transcription en sténographie. Des passages entiers pouvaient paraître incompréhensibles. On s'est alors attaché à rétablir un texte correct. Les premiers efforts dans ce sens datent du début du xviiie siècle. En 1726, Lewis Theobald (1688-1744) publia son Shakespeare Restored, point de départ d'une longue série de « rétablissements » (en anglais, emendations).

Après trois siècles de recherches, on peut dire que nous possédons aujourd'hui un texte correct. Les trois meilleures éditions critiques, pièce par pièce, sont celles du Arden (Methuen), du New Cambridge Shakespeare (Cambridge U.P.) et l'Oxford Shakespeare.

L'ordre chronologique approximatif de composition peut s'établir comme dans le tableau ; la date de la première publication 1623 est celle du premier Folio, les autres, celles des premiers Quartos.

Henri Fluchère.-

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire